Article: Le Japon, pays de bois: forêts, spiritualité et architecture

Le Japon, pays de bois: forêts, spiritualité et architecture

L’archipel des arbres

Avec près de 70% de son territoire recouvert de forêts, le Japon est d’abord un pays d’arbres. Des montagnes du Tōhoku aux versants de Kyūshū, les paysages sont traversés par une végétation dense où cohabitent cèdres (sugi), cyprès (hinoki), pins (matsu), camphriers (kusunoki) ou paulownias (kiri). Cette abondance de forêts, façonnée par un climat humide et des reliefs escarpés, a profondément modelé la civilisation japonaise: sa spiritualité, son architecture, son artisanat, jusqu’à son imaginaire.

Dans la pensée shintō, la nature n’est pas décor mais divinité. Les kami, forces sacrées qui habitent chaque élément du monde, résident dans les pierres, les sources, les arbres. Autour des sanctuaires, les chinju no mori, forêts protectrices, abritent ces présences invisibles et assurent la continuité entre le domaine sacré et le monde des vivants. Dans ces bois anciens, où rien n’est jamais coupé sans raison, l’homme s'insère en étant le plus respectueux possible.

Cette relation organique explique pourquoi, au Japon, le bois n’a jamais été perçu comme un matériau banal ou périssable, mais comme une matière vivante, respirante, chargée d’esprit. Il relie l’architecture au cycle de la vie, à la fois ancrée et éphémère, fragile et perpétuelle.

Le bois et l’impermanence

Alors que l’Occident a bâti ses cathédrales et ses monuments en pierre, la culture japonaise a toujours préféré le bois. La pierre cherche à défier les siècles, le bois, lui, accepte leur passage. Il se dilate, se patine, se dégrade, puis renaît.

Cette vision est profondément liée au principe bouddhique du mujō, l’impermanence de toutes choses. Construire en bois, c’est admettre que tout finit par se transformer, c’est inscrire la beauté dans la précarité même de la matière. L’incendie, le séisme, le typhon, toutes ces forces naturelles qui menacent le Japon n’ont pas conduit à renoncer au bois (même si bien sûr les grandes villes ont adopté des architectures plus durables pour essayer de se prémunir des risques naturels), mais à l’adapter, à en faire un symbole de résilience.

Les charpentiers traditionnels ont ainsi développé un art de la flexibilité: assemblages sans clou, structures souples capables d’absorber les secousses, ajustement millimétré des poutres et des chevrons. Dans ce savoir-faire se joue une vision du monde: construire, détruire, reconstruire, non pour effacer le passé mais pour en prolonger la mémoire.

Ise Jingū, le cycle du renouveau

Aucun lieu n’incarne mieux cette philosophie que l'émouvant sanctuaire d’Ise Jingū, au cœur de la préfecture de Mie. Consacré à la déesse Amaterasu, il est considéré comme le sanctuaire suprême du shintō. Pourtant, ce monument vénérable n’a, en réalité, qu’une vingtaine d’années: tous les vingt ans, il est intégralement reconstruit selon un rituel immuable, le Shikinen Sengū (la prochaine reconstruction est prévue pour 2033).

Ce cycle de reconstruction, ininterrompu depuis le VIIIᵉ siècle, repose sur l’usage du hinoki (cyprès japonais), un bois d’une pureté remarquable, au grain serré et au parfum subtil. Le hinoki provient des forêts de Kiso, entretenues spécialement pour cet usage sacré. Chaque poutre est sélectionnée, séchée, polie, ajustée à la main. Lorsque le nouveau sanctuaire est achevé, l’ancien est démonté, son bois est ensuite réemployé pour d’autres sanctuaires à travers le pays, ou transformé en objets rituels. Rien ne se perd: le cycle du bois prolonge le cycle du monde.

Lors d’une visite à Ise Jingū, l’émotion naît moins de la splendeur des bâtiments (d'ailleurs on ne peut pas voir grand chose, les bâtiments importants sont cachés des regards) que de la présence invisible du sacré. L’odeur du cyprès, la lumière dorée filtrant à travers les arbres: tout évoque la continuité entre l’homme, la nature et la divinité.

Le bois vivant

Aujourd’hui encore, le Japon demeure une civilisation du bois. Des architectes contemporains comme Kengo Kuma ou Terunobu Fujimori prolongent cette tradition en travaillant le bois comme une matière respirante, en dialogue avec la lumière et l’air. Leurs œuvres, pavillons, maisons ou musées, perpétuent cette esthétique du vivant et du transitoire.

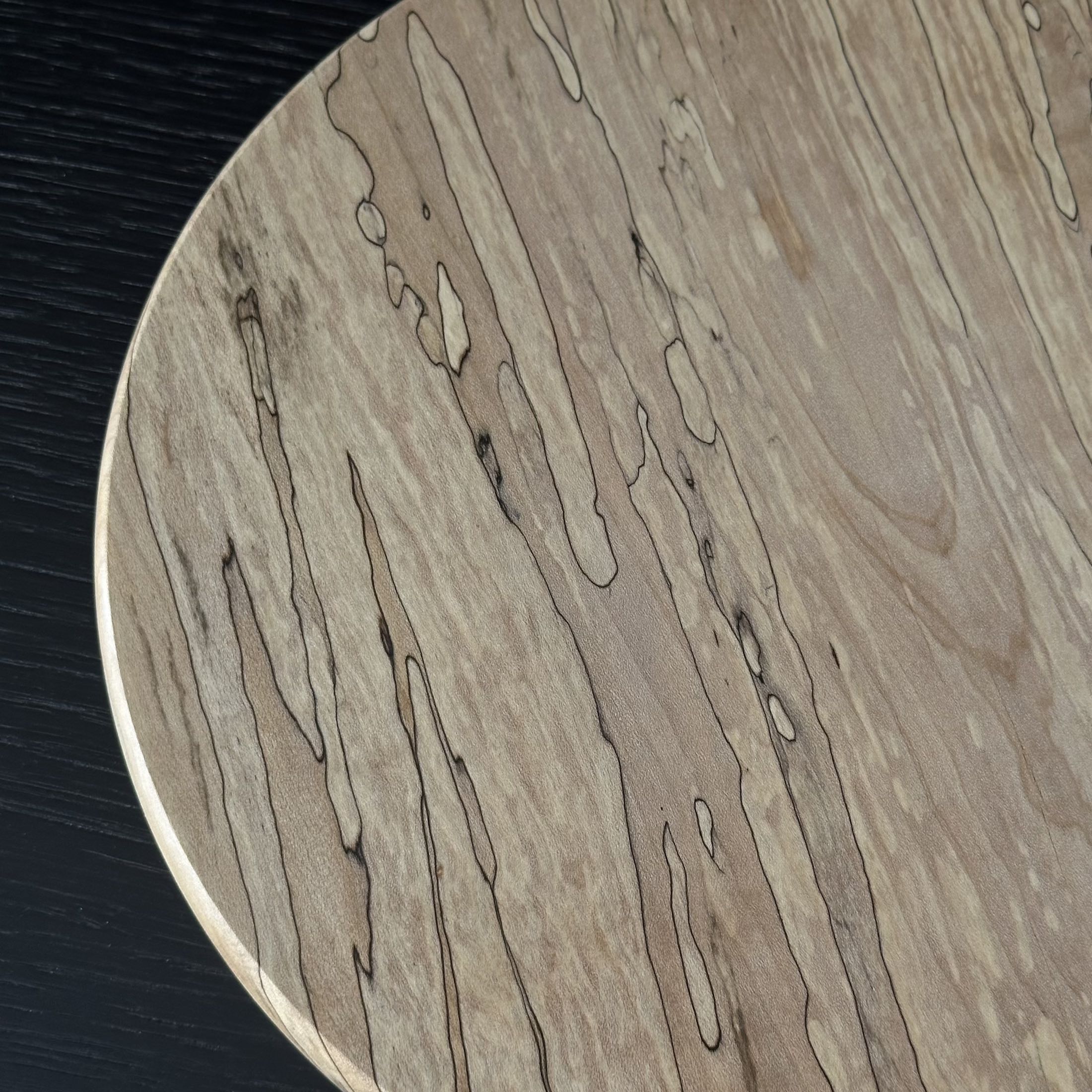

Le bois demeure au cœur des gestes quotidiens. Il structure l’espace, adoucit la lumière et façonne les objets du thé, de l’encens ou de la table. Il garde la mémoire du temps, se polit avec la main, s’adoucit sous la caresse, comme le montre la dernière photo de cet article: l'extraordinaire plateforme du temple Tenjuan à Kyōto dont toute l'histoire se lit dans les veines somptueuses de son bois.

Atelier Ikiwa a à coeur de valoriser la culture du bois japonais, et coréen, en proposant une sélection d'objets travaillés par de jeunes artisans qui en révèlent la singularité. Des pièces uniques façonnées avec des savoir-faire anciens dans une vision très contemporaine, qui prolongent l’esprit des forêts dont elles sont issues. Elles traduisent le lien profond entre nature, culture et création dans ces deux pays où la forêt relie le sacré, le symbolique et le quotidien. Nous vous invitons également à lire notre article consacré à l'artisan Sungwoo Choi, un très talentueux artisan coréen.

Photos : © Atelier Ikiwa